熊本市南区で行った徘徊者発見・声掛け模擬訓練を行った時のこと。

全5回の研修

①「第1回 海馬領域 ~物忘れ・嗅覚低下~」

②「第2回 頭頂葉領域 ~空間認知障害~」

③「第3回 側頭葉・後頭葉領域 ~リスニング障害、相貌失認~」

④「第4回 前頭葉領域 ~運動機能低下~」

⑤「第5回 前頭前野領域 ~思考・注意・モラルの障害~」

を積み重ね、いざ模擬訓練当日。

徘徊者役を発見すると・・・進んで積極的に声を掛ける方、

様子を見ながら近づく方、初めの一言までに時間が掛かる方。

現場には、いろんなケースがあった(これが地域の現状かも知れない。)

「どう、声を掛けようか迷った・・・。」

「なんて言えば、一番良いか悩んだ・・・。」

「自分一人じゃ、異性には声掛けにくかった・・・」

様々な意見がその場で挙がった。訓練直後の参加者全体での

反省会でも、同様の意見が挙がった。

きっと「認知症>人」のイメージが大きくなったからだろう・・・。

認知症の理解が先行した弊害かも知れない。

タイミングを逃すと傍観者になりがち。

まずは、軽く挨拶をして、気候や天気の話をして、

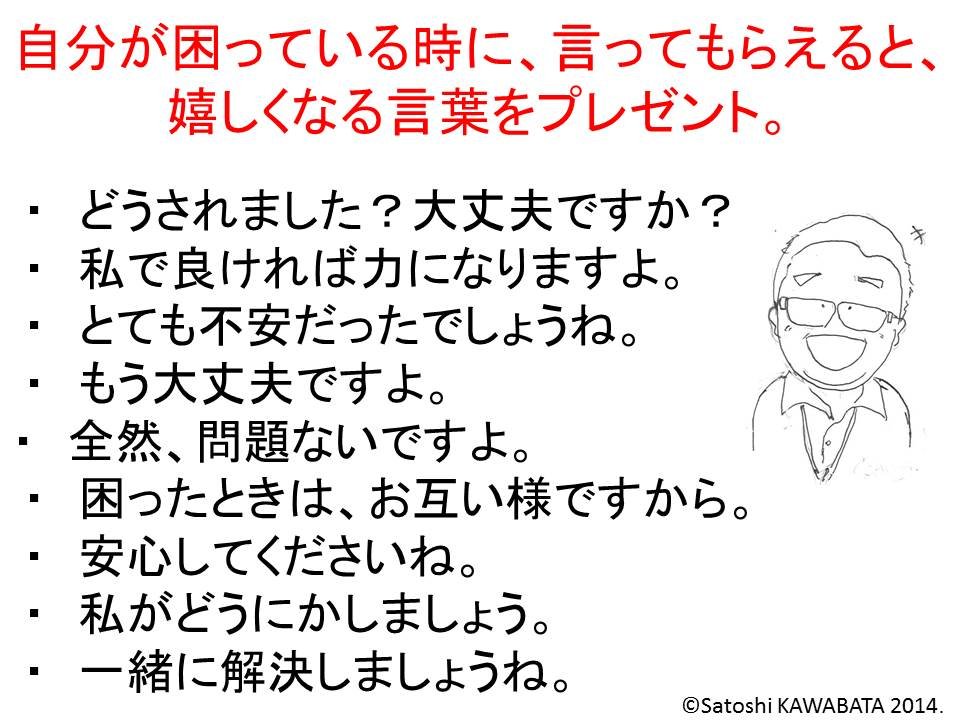

「自分が困っている時に、嬉しくなる言葉」をプレゼントする。

簡単そうで難しい・・・だからこそ、

火災訓練や地震訓練と同じように、

定期的に繰り返し行う必要があるのだと感じた。

この地域、これからが楽しみだ!!

何事も原点は自分なのですよね。

(人の為、は「偽」の字であると教えてくれた人が居ました)

最近、ユマニチュードについて学びを深めています。

150を超えるテクニックを学ぶ為には基本概念をしっかりとわかること、

ごまかしのきかないことだと思いますから。

2014年8月、ユマニチュード開発者の一人であるイヴ・ジネスト氏の講演録

(精神看護2014年11月号_医学書院)より、一節。

~理解してくれない人に、人は話しかけないのです~

相手を人としてみているか、そこに尊敬の念(もっと砕けば、優しさ)はあるか。

質の高さが求められる昨今。

テクニックの量を増やす前にも、質を高める術はありそうですね。

いいですね。徘徊者発見・声掛け模擬訓練。

詳しい研修内容までご教示いただきありがとうございました。

私たちの地域でも、ぜひ実践したいと考えています。

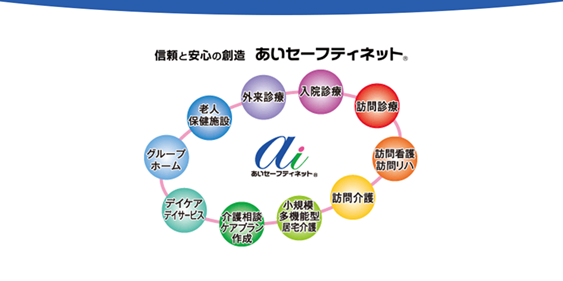

今後さらにすすむ高齢化や認知症高齢者の増加等をふまえ、地域包括ケアシステムの構築がさけばれています。

認知症高齢者に対する理解を深め地域の介護力を高めることで、誰もが安心して暮らせるまちづくりが実現できるように、地域の方々とも協力して、ぜひとも計画し実践したいと思います。

計画や実践にあたり困った時には相談に乗っていただけますか。よろしくお願いします。

「自分が困っている時に、言ってもらえると、嬉しくなる言葉」

どれも心温まる言葉たちですね。

人に言ってもらってうれしくなった言葉を書きとめて、自分がプレゼントできる種類を増やすことと、そのプレゼントの「ラッピング」方法や渡す時の「シチュエーション」にも工夫して、相手が心ときめくようなプレゼントができるよう、日々自分を磨いていければと思います。